はじめての手打ちそば|家にある道具だけでそばを打つ

「そば打ちをやってみたいけど、道具をどうしようか…」

台所にある道具だけでも手打ちそばは打てます。

失敗しないためのポイントを押さえて、気がるにトライしてみましょう

★打ちやすいそば粉を使うこと…そば粉は原料の差だけでなく挽き方によっても、つながりやすさが違います。

(粘りのもとになる)甘皮部分が挽きこまれたそば粉を使うと、長く繋がったそばをうつことができます。

★水の量をきっちり量ること…そば粉には種類によって適正な水の量が違います。

少ないとひび割れや切れのもとになり、多すぎると均一に延ばせない・切り口がつぶれて食感が落ちる、など。

★包丁を研ぐ…そば包丁と違い、軽い洋包丁では刃が表面をこする摩擦で、たたんが生地がずれてしまいます。簡単なシャープナーでもよいので、かならず包丁を研ぎましょう。

[ 用意する道具 ]

- ボウル

- マット(ランチョンマット)2枚

- 麺棒(40cmくらい)

- キッチンスケール(はかり)

- 包丁

- まな板

[ 材料(2〜3人前)]

- そば粉特特選240g

- つなぎ粉60g

- 水144g

- 打粉100g

水の量はそば粉とつなぎを合わせた重さにそば粉の加水率をかけたものです。

(240g+60g)×(加水率:夏41〜44%、冬47〜49%)=144g(48%として計量)

[ そば打ちの手順 ]

水回し〜くくり

練り・こね〜へそ出し

地のし〜延し

たたみ〜切り

[ まとめ・EX ]

- ボウルを使った水回しは木鉢を使った水回しよりも加水量が少なく仕上がった。木鉢よりもボウルの方がすぼまった形をしているので、水分の蒸発が少ない、粉同士がよくぶつかり混ざり合うためか。

- 生地をたたんで切る際、切り離した生地を2枚重ね合わせた上で三つ折りにした合計6枚重ねた状態)が、重ねずに1枚を三つ折にして切ったほうが良かった。 洋包丁の刃は薄く軽いので、包丁が上から抑える力(包丁の重さ)よりも、包丁の刃が生地の表面を切るときの前後方向への摩擦力が大きく、生地が動いてずれてしまうため、たたんだ麺帯の厚みが薄いほうが切りやすいことがわかった。そば切り包丁の重さは、重ねた麺帯を固定する役割も大きい。摩擦力や余計な力が入らないように、包丁は研いでおいた方が良い。

- 洋包丁は刀身にカーブがついているので、菜切り包丁のような長方形の刃の包丁のほうが切りやすい。

[ おまけ・そば切り包丁とこま板について]

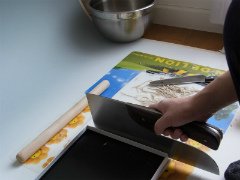

3/4ほど洋包丁で切り終えたところで、そば切り包丁に持ち替えました。

ここで、駒板の代わりに紙箱の蓋を使っています。

(駒板というのは包丁に当てて使うガイドのことです。駒板を当てたまま少し包丁を左へ倒すと駒板が少し動きます。この幅がそば一本分の切り幅で、切ったら倒す、切ったら倒す…を繰り返して使います。) 重さも高さもあるそば切り包丁だと、紙箱の蓋でも立派に駒板として機能しました。

そば切り包丁で切った麺線です。

洋包丁でも上の完成写真くらいに切ることができましたが、

切りは出来映えに目に見えて反映するのと、何よりもそば切り包丁は楽に切れます。

道具を何かひとつだけ揃えるとしたら包丁をおすすめします。